土木工程学科信息发布与展示

一、学科基本情况

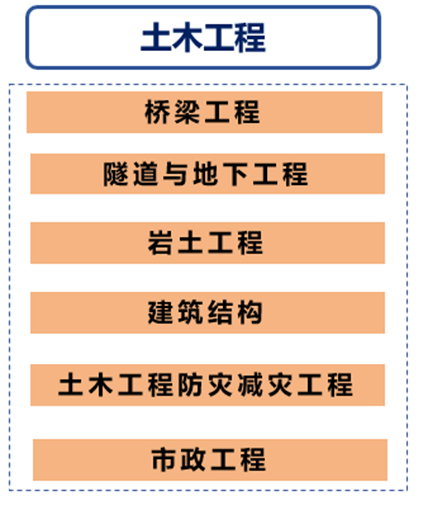

本学科具有120余年人才培养历史,底蕴深厚,1981年获国家首批硕士学位授予权,2000年获土木工程博士学位授予权。土木工程一级学科博士学位点设有桥梁工程、隧道与地下工程、岩土工程、结构工程、市政工程、土木工程防灾减灾6个培养方向,涵盖了国务院学位委员会《一级学科博士、硕士学位基本要求》中关于土木工程一级学科规定的8个主要研究方向中的6个,培养方向基本齐全,且以交通基础设施和城市建设为特色。土木工程一级学科硕士学位点设有桥梁工程、隧道与地下工程、岩土工程、结构工程、土木工程防灾减灾5个培养方向,涵盖了土木工程一级学科规定的8个学科方向中的5个,培养方向涵盖大部分领域。

桥梁与隧道工程、道路与铁道工程为国家重点学科,土木工程为北京市重点学科。2023年在软科世界一流学科排名中土木工程学科全球排名第44,中国内地高校排名第20。

二、学科定位与目标、学科方向与优势特色

本学科对接“交通强国”“京津冀协同发展”“新型城镇化”“双碳”等国家重大战略需求,以土木工程学科基础问题和工程建设需要为根本,坚持以交通基础设施和城市建设为特色的发展方向,以重大工程为依托,在造就学术领军人物、培养学科拔尖创新人才、建设国家科研平台等方面均取得新突破。在推动行业发展的过程中,本学位点已成为铁路、公路、城市轨道交通和城市建设行业科技创新和高层次人才培养的重要基地。研究方向有:

01桥梁工程

桥梁结构设计理论及应用;桥梁振动理论及应用;桥梁抗震及减隔震理论与应用;钢-混凝土组合结构梁桥理论及应用;新型材料及其工程应用;桥梁检(监)测、评估与加固理论及应用等。

02隧道与地下工程

长大山岭隧道设计理论与施工技术、越江跨海隧道设计理论与施工技术、城市地下空间开发与利用、新型地下结构、地下结构健康评价及性能提升、隧道与地下工程环境影响、隧道与地下结构抗震、地下列车运营环境振动与噪声影响及控制等。

03结构工程

建筑结构及建筑材料的力学性能、分析理论与设计方法,包括高层结构、大跨结构、高性能结构、古建筑结构、可恢复功能结构、智能材料与结构、预应力结构、轻型钢结构、高耐久性混凝土结构、组合及混合结构等。

04岩土工程

岩土的基本工程性质、非饱和土力学、岩土工程中的数值分析、地下空间的利用与开发、土动力学与岩土地震工程、地下污染物的渗流与扩散、地下施工对周围环境的影响等。

05土木工程防灾减灾

城市与工程抗震防灾减灾研究、城市与工程水动力灾害研究、智能化新型防灾结构研究、环境与工程热灾害防控研究、冲击防护与减灾研究、桥梁结构抗震减灾研究等。

06市政工程

地下管廊优化理论与技术、水处理理论与技术、固废处置理论与技术、海绵城市设计理论与规划、黑臭水体修复技术理论与技术等。

三、学科师资队伍情况

引育并举,持续建设高层次师资队伍。连续举办国际青年学者知行分论坛,延揽海内外优秀人才。落实新教师导师合作制,成立学院发展专家咨询委员会,培育环境显著提升。土木工程学科有专任教师129人、教授64人、副教授50人。“973”计划首席科学家2人、国家杰出青年基金获得者1人、国家优秀青年基金获得者4人、国家海外优秀青年基金获得者1人、国家“万人计划”青年拔尖人才3人、新世纪优秀人才支持计划6人、享受政府特殊津贴专家2人、其他国家级青年人才1人。北京市高等学校教学名师和青年教学名师3人、北京市课程思政教学名师1人。教育部创新团队1个。

四、学科人才培养目标与培养质量

本学科面向国家重大战略需求,适应未来社会发展和科技进步,秉承“知行”校训,培养掌握土木工程坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具备独立、创造性地从事土木工程学科科学研究和有效解决复杂工程问题能力的高层次人才。

坚守为党育人、为国育才的初心使命,落实“九个坚持”和“四为服务”教育方针,紧扣学科特色与学生发展需求,将立德树人根本任务植根于三全育人体系中。坚持服务国家战略,北交大土建学院毕业生积极投身国家经济社会发展主战场,他们奋斗的身影活跃在京张高铁、川藏铁路、港珠澳大桥等国家重大工程中,并服务于“一带一路”建设。建立健全学生管理规章制度,德才兼育,树榜样立标杆,涌现出一批先进集体和个人,荣获第二批全国高校“百名研究生党员标兵”1人,全国高校毕业生基层就业卓越奖1人。传承“土实木华、明德笃行”的交大精神,肩负时代使命,大批毕业生在交通基础设施和城市建设相关国企、科研单位和高等院校就业,成为相关领域的主力军,近五年行业就业率90%以上,就业满意度高于98%。就业单位包括国铁集团、中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建等世界500强或交通、土建领域龙头企业。

五、学科科研水平及学科平台情况

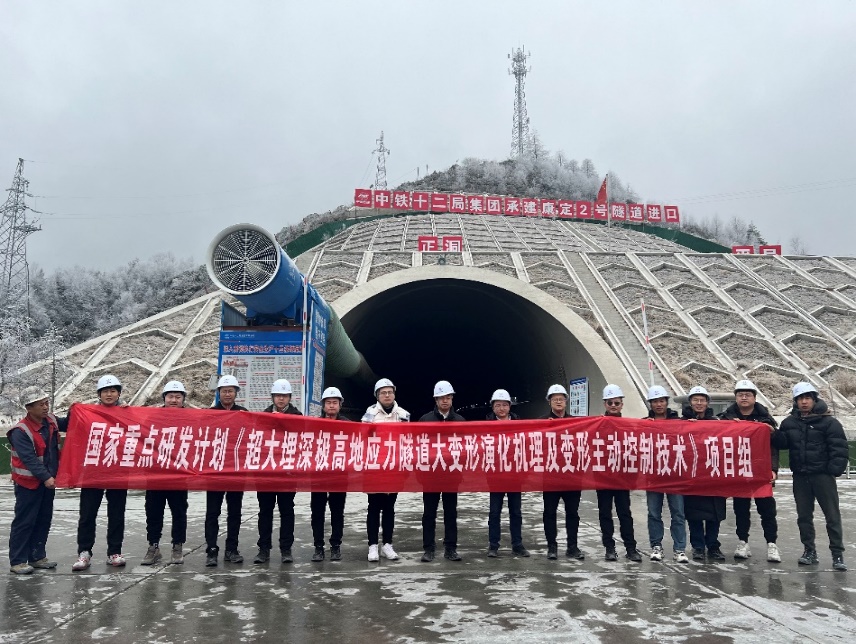

以国家战略和行业发展趋势为导向,在保持传统交通土建工程特色的基础上,把握住学科的最新发展方向,依托完善的科研平台体系和雄厚的科研实力,国家“973”计划项目2项、国家重点研发计划项目3项、国家自然科学基金重点类项目7项、国家自然科学基金重大科研仪器研制项目1项。在我国铁路(青藏铁路、川藏铁路、京沪高铁、京张高铁、京九铁路、秦沈客运专线等)、城市轨道交通(自我国首条地铁至32个城市100余条地铁)、建筑(布达拉宫和故宫等古建筑、奥运场馆建设等)等领域作出重要贡献,为我国首座大型海底隧道、港珠澳大桥、沪苏通大桥、南水北调、雅下水电开发等典型工程提供了重要支撑,赢得极高的行业认可度。荣获国家科学技术进步奖12项(含主持获得国家科学技术进步奖二等奖1项)、国家技术发明奖二等奖1项,省部级奖励100余项,其他社会力量奖130余项。

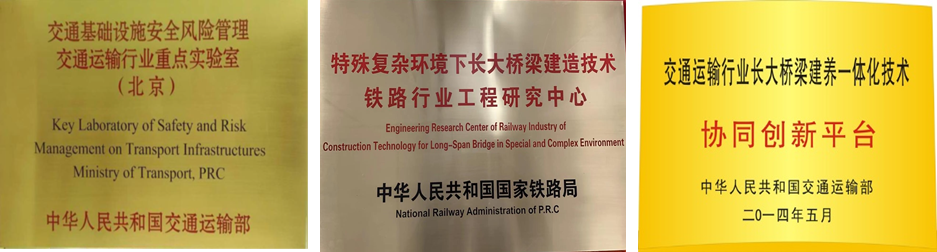

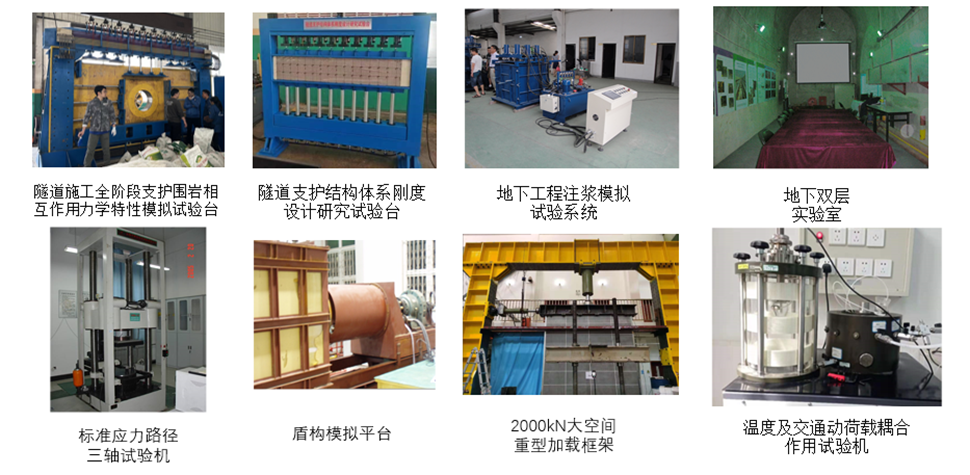

目前拥有或参与建设各类国家级、省部级教学科研平台20个,包括:1个国家工程实验室(共建),参与全国重点实验室、“2011计划”协同创新中心、前沿科学中心建设,拥有1个国家级实验教学示范中心、2个国家工程实践教育中心、8个省部级平台、3个高等学校学科创新引智基地。

六、学科国内外影响力、社会服务情况、突出建设成效

本学科牢记使命,高水平履行社会服务职责。构建了“突破前沿理论、研发重大设备、攻克关键技术”的科研引领型社会服务机制,深度服务国家重大工程(京沪高铁、青藏铁路、川藏铁路等)、国家和区域战略(雄安新区、北京城市副中心)和一带一路重大工程(蒙内铁路等),科技冬奥成果相继向党和国家领导人进行了汇报。培训了交通基础设施行业全国近200名负责人,整体提升了行业技术水平;创立东盟轨道交通教育培训联盟、国际高速铁路高校联盟,牵头“一带一路”陆路通道国际联运研究与交流中心;依托两个北京市科普基地,近五年累计科普超4000人次,积极服务社会需求。

面向需求,拓宽高水平社会服务新路径。2023年持续提升社会服务能力,赴川藏铁路建设现场考察与技术攻关;组建灾情评估与灾后援建工作组,助力京冀区域强降雨灾后重建工作;在内蒙古建成第六座茅以升公益小桥—连心桥,助力乡村振兴,获评教育部“精准帮扶典型项目”。两个学科具有深厚的办学历史,人才培养质量高,拥有一支梯队完整、学术水平高的师资队伍,依托多个国家级及省部级科研平台,承担一批国家重大项目,深度服务国家和区域重大战略,具有良好的社会及行业声誉。